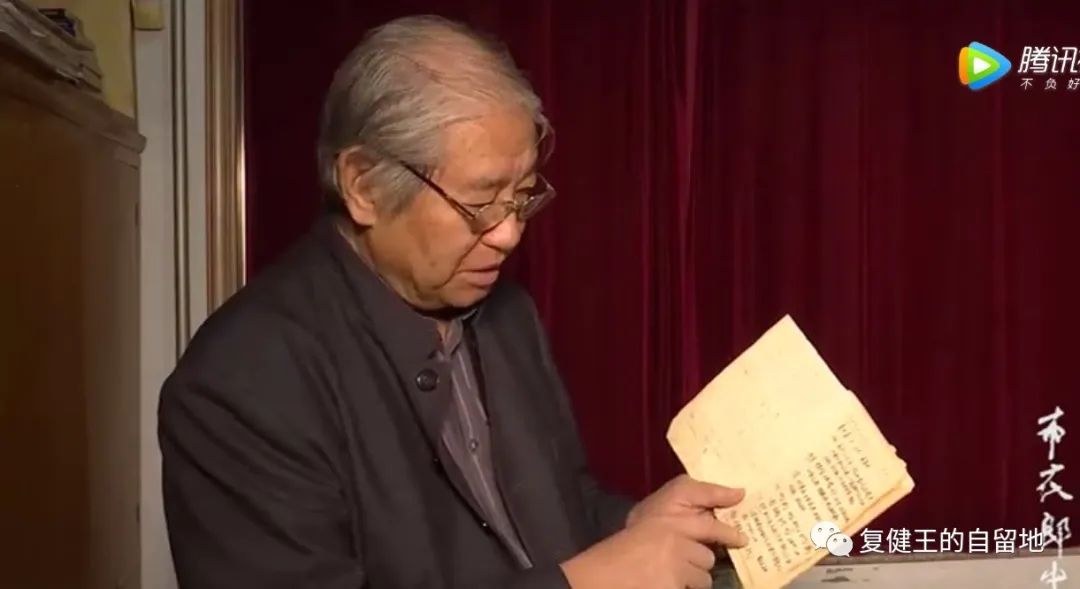

【学道】《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》 阴阳鱼的智慧

【学道】《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》

阴阳鱼的智慧

一黑一白两条阴阳鱼,又叫太极图,许多人都见过。运用太极思维治疗疑难疾病,恐怕很多人不知道,甚至不懂得。痴迷中医、善于追踪、不断创新的柳少逸,穷尽一辈子的精力与心血,发现一阴一阳蕴含着古人的聪明才智,发现太极对立统一的辩证法则,发现太极思维与现代疾病之间的相互关系。

《素问》之“善用针者,从阴引阳,从阳引阴”;“审其阴阳,以别柔刚”;“脉有阴阳,知阳者知阴,知阴者知阳”;宋·朱肱“阳根于阴,阴本于阳,无阴则阳无以生,无阳则阴无以长”,及明·张景岳“善补阳者,必阴中求阳”;“善补阴者,必阳中求阴”之理。

柳少逸在“评阴阳平衡论”文中,曾明确地阐述了太极思维理论。指出阴阳互根互用的过程是一个有序的运动过程,符合《易经》中对太极的描述:或阴或阳。二者的非平衡有序稳态决定了人体的正常生理功能,同时也符合“天人合一”的观点,即生命系统的开放性、气化活动的有序性、生长发育过程的不可逆性。

据此,他用自己深厚的理论知识与丰富的临床经验,创立了疑难疾病病机四论体系,并通过大量医学实践为之验证。

钩沉太极思维理论渊源

柳少逸认为,太极,系道家所创,初以其名统阴阳之道,含变化相生于内,实是指产生宇宙万物及构成事物的诸要素和诸属性的总根源。

这种思想端倪远远形成于道家产生之前。作为群经之首的《易经》一书,深刻而详细地阐述了太极思维的理论机制。“一阴一阳之谓道”。这是《易传》辩证法的核心,反映了太极的物质基础,即对立统一的两种相关事物,也包含了一阴一阳变化潜动的法则。《易经》所阐述的太极内涵,以《系辞·上传》中的“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”为代表,强调指出阴阳变化相生而成宇宙万物的大道之论。于是在《易传》中就有了“盈天地之间唯万物”的具唯物主义因素的命题。

总之,作为当时科学文化大成之作的《易经》一书,已经详尽地指出了太极思维的两个要点:一,阴阳互根互用,即体用学说;二,反映事物运动变化的观点,即运动学说,包括阴阳对立制约、消长转化。在八卦、六十四卦的推衍及六爻阴阳析位等演绎中,均强调了阴阳的互根性、互用性、运动性。如十二壁卦所寓有的阴阳升降往复对卦体、物候、气候等的影响过程,这些都深刻地阐述了太极思维的两个要点。

太极的整体性和太虚的混沌性是“道”的内涵。对此,唐·孔颖达《正义》中指出:太极是天地未分之前,混而为一的元气。这一混沌不分的元气,内蓄阴阳之机,含而不显,变化无穷,亦可谓宇宙根源之元气,又谓宇宙万物的本原、本体。

对此,《内经》无论从理论上,或从临床治疗学中,均示以太极思维模式。如在《灵枢·外揣篇》中有“远者司外揣内,近者司内揣外,是谓阴阳之极,天地之盖”之论。故篇名“外揣”。篇中尝云:“九针者,始于一而终于九,然未得其要也。夫九针者,小之则无内,大之则无外,深不可为下,高不可为盖,恍惚无穷,流溢无极,余知其合于天道人事四时之变也。”故以太极理论指导的思维模式,柳少逸名之曰“太极思维”,它反映的是太极观念。

在这种思维方式指导下,产生了众多璀璨的文化体系,如儒家、道家、阴阳家、数术家等,可谓是中华文化根源的核心之一。就儒道二者来说,虽有偏持阴阳之异,但均讲求阴阳互根相守,不以逾越为度,此即《内经》“阴平阳秘”之说。

中医学理论构筑之初,亦广泛地吸收了太极理论,其中的阴阳五行学说就是以“太极思维”为核心,由“太极思维”营建了中医学之精微理论。《内经》中的“天地氤氲,万物化醇,阴平阳秘,精神乃治”无不深刻地启示了这一点。

创立疑难病病机四论体系

柳少逸在深悟下,触类旁通,而尤以太极为万物生化之本始,即太极——宇宙——万物——生物为一有机整体,环环相扣,生生不息,故“太极思维”模式是中医学术思想基石之一。

在太极思维方法的指引下,结合中国象数医学基本原理,运用医学系统方法,经大量的临床实践,柳少逸提出疑难病病机“四论”体系。

柳少逸在临症中,注重阴阳调和、阴平阳秘的作用。根据《内经》“善针者,从阴引阳,从阳引阴,以左治右,以右治左”之论为依据。以景岳之“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷;善补阴者,必于阳中求阴,则阴得阳升而泉源不竭”之论为纲要,概括为临床疾病辨证论治的精微理论大法,实是相应于阴阳互化互根的太极理论。

老年、退行性疾病的虚损论。自然界存在春、夏、长夏、秋、冬变化,万物有生、长、壮、老、已的始终。随着年龄关系,人类的生命活动显示了一个由量变到质变的过程,机体组织结构和功能状态出现异常或退化,表现为量变与质变的比例失调而成虚损,是老年退行性疾病的病因、病机所在。

这亦与太极理论极为相合。《灵枢·天年篇》记载:“人生十岁,五脏始实,血气已通,气在下,故好走……四十岁,五脏六腑十二经脉,皆大盛以平定,腠理始疏,荣花颓落,发颇斑白,平盛不摇,故好坐……九十岁,肾气焦,四脏经络空虚。百岁,五脏皆虚,神去形骸独居而终矣。”形象说明了生命活动呈抛物线过程,亦即中医学“形神统一的生命观”思想。

虽说心主血,肺主气,肝藏血,脾统血,且与胃同为后天之本,气血生化之源,但肾藏精,精为气血生成之本,又为人体生长发育的根本,故有“先天之本”、“水火之宅”之谓。从而形成以肾元为核心的脏腑系统太极模式,形成肾与心同气相求,肺与肾之金水相滋,肾与肝之水足肝柔,肾与脾之火旺土健的人体脏腑的系统网。故尔肾元虚衰是《灵枢·天年篇》“肾气焦,四脏经络空虚”的主要因素。

对此,后世医家多有论述。《中藏经》有“肾气绝,则不尽其天命而死也”的记述;清·梁文科《集验良方》有“寿命修短,全系精、气、神之盈亏”的记载。此即明·张介宾“五脏之伤,穷必归肾”之谓也。

鉴于此,柳少逸提出了治疗老年、退行性疾病的关键在于“益元”,即促进病人机能旺盛,加强或提高机体调控能力,改善全身机能状态延缓衰老,从而创立了“益元”系列方剂:益元愈喘方、益元健脾方、益元荣督方、益元荣骨方、益元荣冲方、益元荣脉方、益元荣神方、益元荣筋方等临床应用广泛行之有效的方剂。

功能失调性疾病的枢机论。根据系统论观点,人体是由多级阶梯结构的系统所组成的巨系统,内外环境始终是在不断地变化着,机体在脏腑经络系统的统一调控下,使机体的生理状态维持在一个适度范围。

人体正常生理状态下的功能活动,即指气的功能活动,亦即气的运动,它包括了升、降、出、入四种基本运动形式。当人体各脏腑功能正常的情况下,气的升降出入的气机运动就会正常有序,当全身气机的升降出入有序进行时,各脏腑、组织、器官的功能亦常。故尔,当七情六淫或其它病理因素导致气的升降出入运动受阻或影响了脏腑、器官气的升降出入时,即产生了功能性疾病,但功能性疾病不是一成不变的,日久不愈,亦会导致脏腑组织器官因功能失常而引发气化不利,使精血津液代谢失常,而出现器质性改变。

另外,少阳居于半表半里之间,转枢内外而为枢机。太阳、阳明之开合全赖少阳之枢,故水道得通、饮食得化。若枢机不利,必导致人体开合、升降、出入之机失司。故清·唐容川有“少阳转枢不利,清气遏而不升,浊气逆而不降”之论。少阳在足为胆,助水谷运化而决断出焉,在手为三焦,乃水谷出入的道路,总司人的气机和气化,且少阳内联三阴,外出二阳,为入病之门户,出病之道路。人体开合、升降、出入之枢,不动在少阴,动在少阳,故病在少阳枢机,则多为功能失常性疾病。若失治,由阳入阴,少阴枢机不利,日久即会导致精血津液的气化失司,停聚或代谢失常而形成器质性病变。

可见“枢机论”与“气化论”不能截然分开,两者互相影响,仅以有无阳性体征为分则。在治疗上亦应视病情而定,是否加以调气化之剂,以截病经。临床中,柳少逸强调应用少阳病主方小柴胡汤加减,以调枢机,广验于临床。1994年著有《少阳之宗》一书出版,并创立了“加味小柴胡方”、“理气调枢方”用之临床。

器质性病变的气化论。据系统论动态性原则,指出任何事物都不是一成不变的,而是在进行着不断地转归和进化等发展。柳少逸认为器质性疾病是指在人体“退行性”和“枢机不利”的基础上,由于功能失常,病理产物储积而导致的人体实质性病理损害。

中医学认为,构成人体的最基本物质是气,同时,它又是维持人体生命活动的最基本物质。精、气、血、津、液各自的新陈代谢是生命活动的基础,五脏六腑功能的完成,皆以气为动力,即气的运动变化以及由此而产生的物质和能量的转换过程,即气化过程。柳少逸认为,气化学说是先哲对机体及其物质代谢的朴素认识,气化功能失常既能影响气、血、津、液的新陈代谢,又能影响到食物的消化吸收,影响到汗液、尿液和粪便的排泄而形成各种代谢异常,造成心、肝、脾、肺、肾等器官的本质性损害,从而导致现代医学之血管性疾病,血液粘稠度增高、血栓瘀血形成等心脑、肾类血管性疾病,肾炎、结石、肝炎、肝硬化、胃炎等一切有形有征的疾病或借助现代检查手段而有病理变化者。

柳少逸每以补泻相寓、升降相宜的太极思维调节气化,如用桂枝汤化裁治疗诸多气化不及病证。如用“苓桂术甘汤”治疗现代医学之心包积液;用“桂枝加龙牡汤”治疗心率失常;用“医话阳和饮”或“金匮肾气丸”调治支气管炎、肺气肿等咳喘疾患。如在“浅谈水液代谢的系统观及临床思维方法”、“桂枝茯苓丸治疗石淋及肾积水证”、“柴苓汤在肾病中的应用”等文,均阐明桂枝之“通阳化气”、苓术等淡味药“涌泄为阳”之义。并创立了通阳化气之“化气通脉方”、温阳化气之“附子五苓方”用于临床。“阳和饮在哮喘治疗中的应用”一文,曾发表于《中国中医药信息杂志》。

有形痼疾的痰瘀论。有形痼疾多指在体表能够看到、触到或通过现代仪器能够检查到的有形疾病,如各种肿瘤、脑动脉硬化、脑血栓、脑溢血、心肌梗塞、肺结核、乳腺增生、脑外伤后遗症等病,既有因“痰”而致者,又有因“瘀”而致者,临床中把握病机及痰、瘀的侧重,对证治疗尚可获效。

柳少逸认为,因痰致病者多由枢机失调、气化不利而痰浊停滞演化而来,对此,清·汪必昌《医阶辨证》有“痰,精液所生也;饮,水饮所化也。留之为病多端,凡病不可名目者,痰饮病也”的论述。同时,又可因“痰”的形成导致功能失调、退行性病变的开始。因瘀致病者多由阴阳虚衰、气机郁滞、血寒、血热等引起,常以虚损为主要临床表现和病理基础,故又可造成某些退行性疾病。

同时临床中又有痰瘀互结而为病,诚如明·朱震亨《丹溪心法·痰》所云:“痰挟瘀血,遂成窠囊。”反映出病因病机的丝丝相扣的太极模式。如《金匮要略》中的“鳖甲煎丸”,具扶正祛邪、软坚消痰、理气活血之效,用于多种原因引起的肝脾肿大、子宫肌瘤、卵巢囊肿及腹腔其它肿瘤。

其作用机理诚如《金匮要略论注》所云:“药用鳖甲煎者,鳖甲入肝,除邪养正,合煅灶灰所浸酒去瘕故以为君;小柴胡汤、桂枝汤、大承气汤为三阳主药,故以为臣;但甘草嫌其柔缓而减药力,枳实破气而直下,故去之;外加干姜、阿胶,助人参、白芍养正为佐;瘕必假血依痰,故以四虫、桃仁合半夏消血化痰;凡积必由气结,气利而积消,故以乌扇、葶苈子利肺气。合石苇、瞿麦消气热而化气散结;血因邪聚而热,故以牡丹紫葳而去其血中伏火、膈中实热为使。”

柳少逸临证喜用桂枝茯苓丸,方中桂、芍一阳一阴,茯苓、丹皮一气一血,桂枝温阳化气,苓丹祛湿清热,共调其寒温,扶其正气;桃仁破血以去病所,芍药统血养正,虽药少方简而实蕴太极大道!

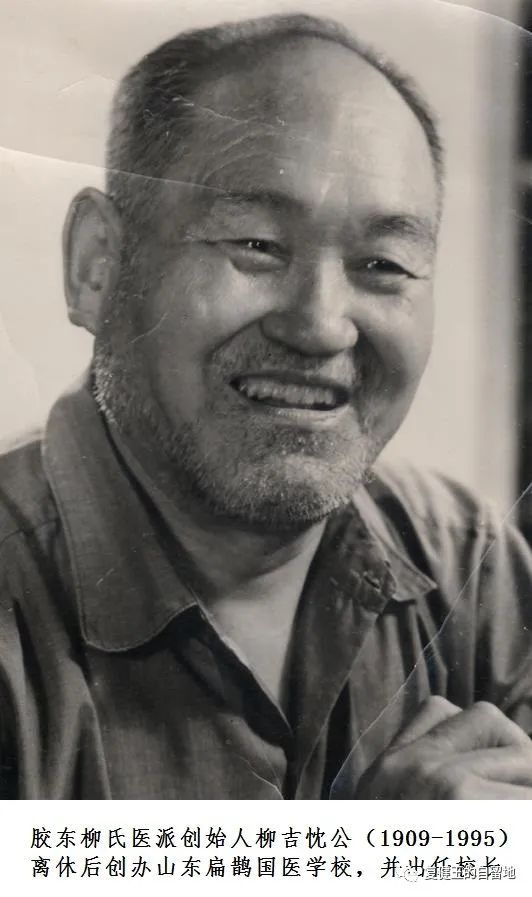

再如血府逐瘀汤,方由活血化瘀之桃红四物汤,调枢达郁之四逆散合桔梗、牛膝而成,此乃气血并治、升降相因之法也。方中桃红芎芍活血,当归、生地养血,故血去而不伤血;柴胡、枳壳疏肝理气,气行则血行;牛膝引血下行,桔梗引药上行,诸药因太极模式而抒于一机,俨然一体。故柳少逸对妇科、肺系、心系及肾系疾病,凡因气化失司、痰瘀结滞之证多选用此二方加减用之。临证并创立了“天竺方”、“慈莲方”、“活瘀通脉方”等,施于临床。尚有“柳吉忱癥瘕治验”一文发表于《山东中医药大学学报》。

四论体系之间关系

柳少逸认为,四论体系并非各树一帜而割整成零,它们之间常可互相影响,互为因果。故病机四论仅为临床诊病提供思辨纲领,不可拘泥。

他分析,枢机不利,不仅脏腑功能失常,日久还可导致气化异常,脏腑器官出现器质性改变;气化失司,功能和物质的转换和再生不利,日久会出现精气血津的亏虚而导致虚损;因气机不利,气滞血瘀,津停湿聚,气化失司,津血痰湿留聚,日久痰瘀结聚均可内成痼疾;气化失司则气机不利,五脏虚损则气机不畅,气化无力,痰瘀阻滞则影响气机气化受阻。因此,四论体系之中蕴含着丝丝相扣,环环相接,相互消长转化的太极思维模式。

学生李相政跟随柳少逸学习的几年,获益良多。有一老年患者患有腰椎病变,行走困难,经李相政接诊后,辨证为肾阴阳两虚,筋脉失养之故,以补肝肾强筋骨、温经散寒通络为原则,予益元荣督汤加味。患者服12剂后,已能独立行走。他还曾用先生之理论方药桂枝茯苓汤加减,加利水通淋、排石药,治疗肾、输尿管结石;加清热解毒、软坚散结药,治疗妇科囊肿等疾病,均有显著疗效。这也是柳少逸在病机四论中曾提及“老年及慢性疾病的虚损论”“器质性病变的气化论”,其代表方剂就是益元荣督汤和桂枝茯苓丸加味。

【注】本文选自中国医药科技出版社·周颖著《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》2020年12月第一版。